近日,群体微生物研究中心张炼辉/崔紫宁团队首次报道季铵盐类化合物能够靶向调控水稻基腐病菌Dickeya oryzae的群体感应系统,显著降低其致病力,为绿色农药开发提供新思路。相关成果发表在Pesticide Biochemistry and Physiology。

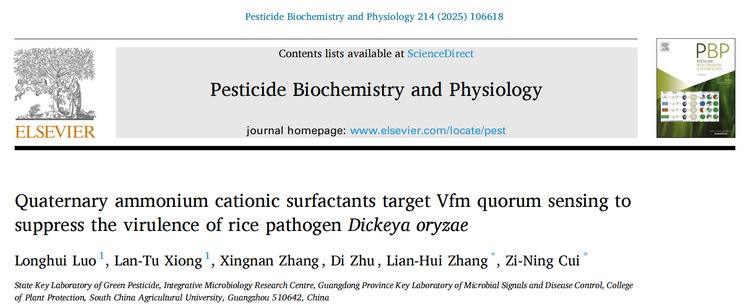

研究发现一类季铵盐阳离子表面活性剂(QACs)能够高效抑制水稻基腐病病原菌Dickeya oryzae的群体感应(Quorum Sensing, QS)系统,从而显著降低其致病性,且不影响细菌正常生长。该研究为开发新型抗病毒力(anti-virulence)策略的绿色农药提供了重要理论基础和候选化合物。

水稻是全球超过三十亿人的主食,但其生产过程中常遭受多种病害威胁,其中由Dickeya oryzae引起的水稻基腐病(Bacterial Foot Rot Disease, BFRD)已在亚洲、非洲、美洲等多地广泛发生,导致严重减产和质量下降。该病原菌通过一个名为Vfm(Virulence Factor Modulating)的群体感应系统调控其致病力。Vfm系统负责激活多个毒力基因的表达,包括合成植物毒素zeamines和多种细胞壁降解酶(CWDEs),这些都是病菌侵入植物组织的关键武器。

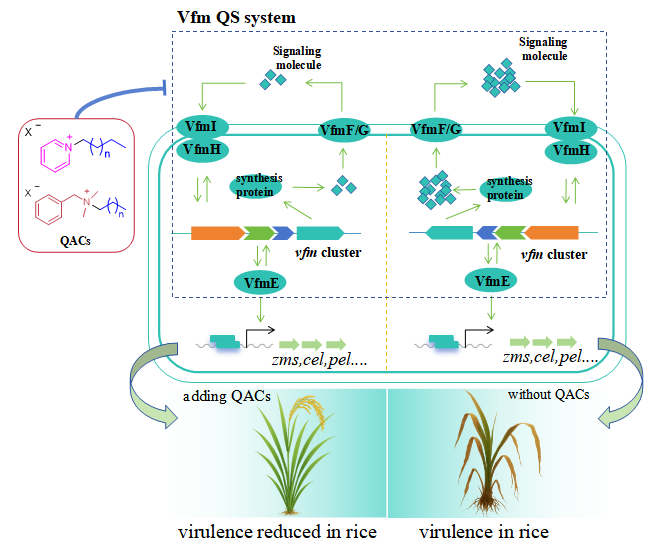

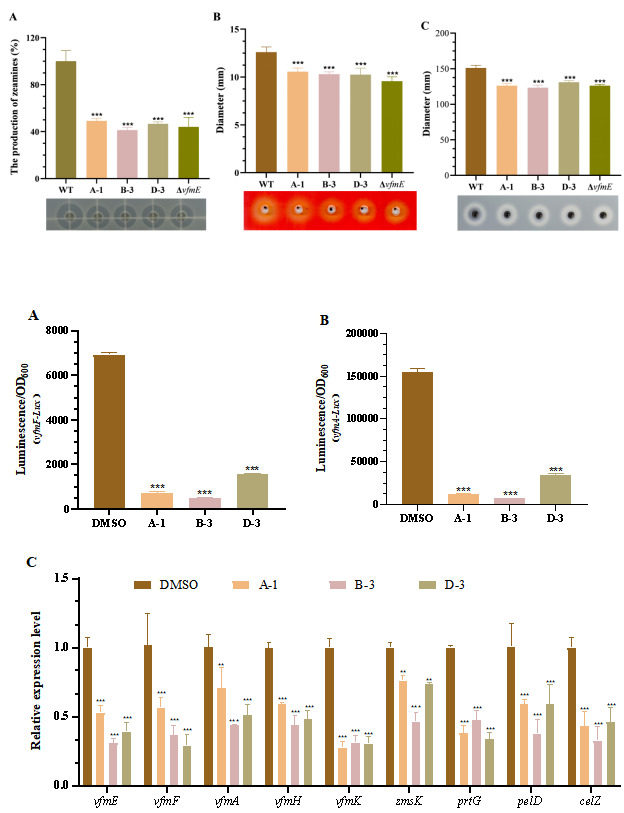

研究团队通过构建vfmE-lux报告系统,对超过2000种化合物进行了高通量筛选,最终发现7种具有长链烷基结构的季铵盐阳离子表面活性剂(QACs)能显著抑制vfmE启动子活性。进一步研究表明,这些QACs化合物能阻断细菌对Vfm信号分子的感应,下调vfm基因簇及其下游毒力基因的转录表达,从而抑制zeamines的合成和纤维素酶、果胶酶等胞外酶的分泌。值得注意的是,这些化合物在有效浓度下对细菌生长几乎没有影响,符合“抗病毒力”策略的核心特征——不杀死病原菌,而是削弱其致病能力,从而减少抗药性产生的风险。

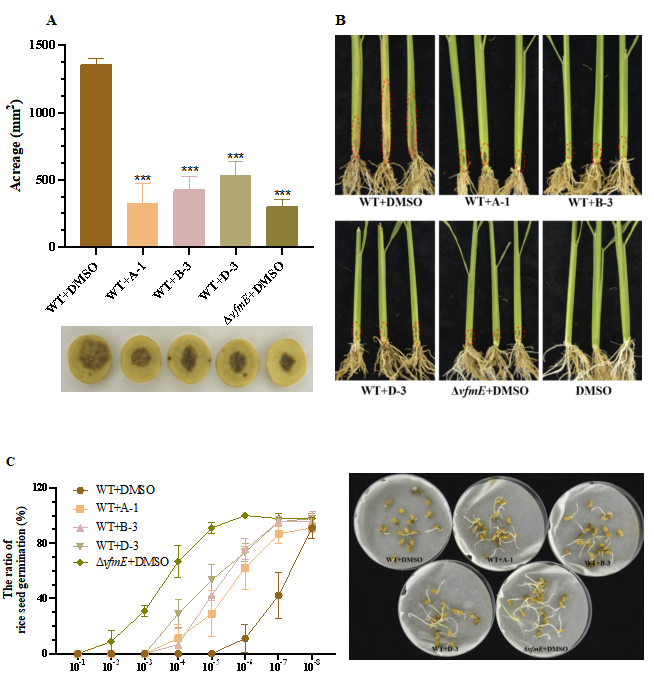

研究人员在离体马铃薯块和活体水稻植株上进行了致病性防效试验。结果显示,经QACs处理的D. oryzae EC1菌株其软腐病斑面积显著减小,水稻种子发芽率显著提高,说明其致病力明显下降。此外,通过qRT-PCR和酶活检测,研究人员证实QACs处理后的菌株中,与毒力相关的多个基因(如smsK、pelD、celZ等)表达显著下调,zeamines产量和CWDE酶活也同步下降。

尽管D. oryzae与同属的D. dadantii在VfmH-VfmI双组分系统上序列相似性高达95%以上,QACs却只对前者有效。这表明QACs并非直接作用于信号感应系统本身,而是可能干扰了D. oryzae特有的上游调控元件,从而特异性抑制其Vfm通路。QACs是一类已知具有抗菌性和膜破坏作用的化合物,广泛应用于消毒剂和防腐剂中。本研究首次揭示其在群体感应抑制方面的新功能,拓展了其应用潜力。该类化合物结构可调性强,可通过优化烷基链长度和阳离子头基结构,进一步提高其抑制活性和特异性,具备良好的绿色农药开发前景。同时,它们也可作为分子工具,用于深入研究Vfm系统的上游调控机制。

九州·体育2022级博士研究生罗龙辉和熊兰图为论文共同第一作者,张炼辉教授和崔紫宁教授为该论文共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金(U22A20480和32472589)、广东省现代农业产业技术体系创新团队项目(2024CXTD21)、广州市科技菁英“领航”项目(2024A04J6582)和绿色农药全国重点实验室基金(GPLSCAU202404)等多个项目的资助。

相关论文链接:https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2025.106618

文图/群体微生物研究中心